~だれもが「わかる」「できる」算数科の授業づくりを通して~

ことができるであろう。

を育てることができるであろう。

ーションを図りながら、学び合い高め合う力を育てることができるであろう。

〇学習内容の定着を図るための指導過程のあり方

①本時の目標に応じた授業づくり

②「わかった」から「できた」を実感させる振り返り場面の工夫

③授業と連動させた家庭学習の指導

〇自分の考えを持ち、筋道を立ててわかりやすく表現するためのノート指導のあり方

①ノートの基本の型の指導

②ノートづくりを意識した板書構成の工夫

③図、表、文字などによる自力解決

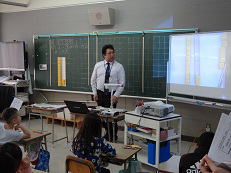

④ICT機器の活用

〇多様な発想を引き出し、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる話し合いのあり方

①1分間スピーチの活用

②ペア・グループでの話し合い活動

③算数的表現方法を用いた問題解決

④話し合い活動の工夫

⑤ICT機器の活用

①学習規律の確立

②黒板前の整理、整理整頓された教室環境

③クラスのルールの視覚化

④教室掲示(単元の流れ 既習事項 家庭学習)

⑤家庭学習の習慣化

⑥書く力の育成

⑦話す力・聞く力の育成

②全校的なコミュニケーションの力を育む取組

③支持的風土のある学級づくり

④保護者への研究内容の情報提供